|

|

Chrétien Louise (1904 - 1985)

Le texte ci-dessous est la retranscription littérale des mémoires écrites par Louise Chrétien. Malheureusement, un drame familial stoppa net cet élan.

Néanmoins ces quelques lignes sont passionnantes: elles font revivre ce que pouvait être l'"Histoire du petite fille du début du siècle".

|

|  Histoire d'une petite fille du début du siècle |

Je suis née à ANGERS, le 11 Avril 1904, dans une jolie maison - 4, rue du Fresne -, construite en partie par mon grand-père paternel, Jean CHRETIEN, petit entrepreneur de maçonnerie. En pierres du pays (du truffaut), une tourelle lui donnait l'air d'un petit château. Je trouvais très beau notre jardin garni d'arbres fruitiers et décoratifs, dont un palmier entouré de rosiers et, sous un saule pleureur, un petit bassin à jet d'eau où nageaient des poissons rouges. Une grande volière au bout de l'allée centrale contenait des oiseaux de toutes sortes. Sous le perron se trouvait la niche d'un gros chien danois blanc et noir. Ce petit paradis avait été, paraît-il, bénit par l'abbé SECRETAIN, mon parrain. Mon père m'a même assurée que, sous une des caves, se trouve enterrée une bouteille cachetée contenant un document attestant cette bénédiction.

Quelques jours après ma naissance on me déposa dans un grand berceau de chêne sculpté où mon nom était ciselé : Louise CHRETIEN. Inspiré du style Louis XIII, il était surmonté d'un ange de bois massif avec deux grandes ailes. Le bras gauche tombait le long du corps, tandis que le droit se dressait et sa main tenait entre ses doigts un anneau d'ivoire dans lequel passait le voile qui s'étendait autour du berceau capitonné de satin.

Je ne me suis jamais servie de ce beau berceau pour mes enfants; trop sévère d'aspect, trop encombrant, c'était plutôt une pièce de musée qui ne convenait guère dans un appartement moderne. Il fut relégué à la cave, dont il disparut lorsque, pour la guerre de 1939-45, on renforça, pour qu'elle serve d'abri, notre cave à SAINT-MANDE. Mais, l'ange avait été oublié et s'ennuie encore dans notre cave d'ORSAY .

Je n'avais pas 9 jours quand ma maman mourut des suites de couches, emportée par l'albumine dont on ne s'était jamais aperçu pendant sa grossesse. Elle avait tout juste vingt ans, elle s'appelait Germaine et, d'après les photos que je possède d'elle, elle était jolie et paraissait très douce. Je restais donc avec un jeune père de vingt trois ans. Je fus mise en nourrice, bien que ma grand-mère maternelle, Hortense LUCAS, ait demandé à m'élever, ainsi que sa soeur, ma tante Elisabeth CHESNEAU, célibataire sans enfant. Mon père, jaloux sans doute de ses droits paternels, refusa, et même se fâcha définitivement avec ses beaux-parents.

|

|

Mais un an plus tard, en Juin 1905, mon père se remaria avec une de ces cousines : Gabrielle ROUGER. A ce moment-là, sur les instances de ma grand'mère maternelle, il me retira de chez ma nourrice. Ma grand'mère maternelle déplorant la façon dont j'étais soignée. J'avais, paraît-il, la gourme des bébés.

Ma belle-mère, à qui incombait ainsi la charge d'un enfant, s'occupa bien de moi, je crois, à cette époque. Peut-être comme une poupée. Elle était jeune : 21 ans. Selon quelques photos, j'étais assez coquettement habillée. L'une d'elles nous représente toutes deux : ma belle-mère élégamment vêtue, tenant affectueusement par la main une riche petite poupée, paraissait heureuse. Selon quelques souvenirs lointains, je me blottissais parfois contre elle.

Ma belle-mère eut son premier enfant, mon frère Pierre, en Avril 1909. J'avais alors 5 ans. Elle prépara elle-même un petit lit de fer blanc garni de voile et de ruban rose. A partir de ce moment-là, mon existence fut changée ... On me mit demi-pensionnaire à l'école, où j'appris vite à lire. Mon père m'avait enseigné les heures et je me souviens que la maîtresse m'envoyait souvent regarder le cadran de l'horloge du couloir pour lui dire l'heure. C'était une institution religieuse, "Ste-Agnès", assez cotée à ANGERS.

|

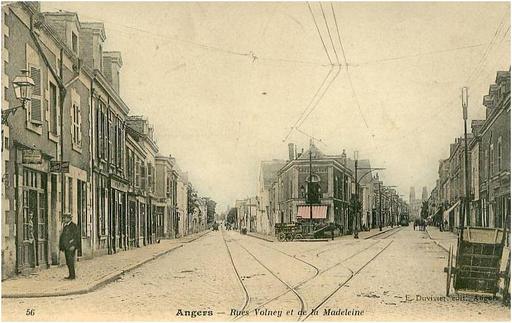

|  La bonne me conduisait en classe le matin. Le soir, une conduite organisée me déposait au 160 rue de la Madeleine, à mi-chemin de la rue du FRESNE, un peu éloignée du centre de la ville. A cette adresse habitaient en effet le grand-père et la grand'mère ROUGER, les parents de ma belle-mère. Là, j'attendais la bonne, souvent bien en retard. Alors, "Mémère" me donnait à souper. Parfois, elle me faisait frire ce qu'elle appelait du "pain perdu" : pain trempé dans du lait avec un oeuf battu puis passé à la poëlle saupoudré de sucre; c'était délicieux. Si la bonne tardait davantage mémère me gardait à coucher. Je me pressais vite d'aller dans un nid douillet où je m'enfonçais dans ce que l'on appelait une couette : matelas fait probablement avec des plumes. La bonne me conduisait en classe le matin. Le soir, une conduite organisée me déposait au 160 rue de la Madeleine, à mi-chemin de la rue du FRESNE, un peu éloignée du centre de la ville. A cette adresse habitaient en effet le grand-père et la grand'mère ROUGER, les parents de ma belle-mère. Là, j'attendais la bonne, souvent bien en retard. Alors, "Mémère" me donnait à souper. Parfois, elle me faisait frire ce qu'elle appelait du "pain perdu" : pain trempé dans du lait avec un oeuf battu puis passé à la poëlle saupoudré de sucre; c'était délicieux. Si la bonne tardait davantage mémère me gardait à coucher. Je me pressais vite d'aller dans un nid douillet où je m'enfonçais dans ce que l'on appelait une couette : matelas fait probablement avec des plumes.

On s'y trouvait comme dans un nid. Quand le coup de sonnette retentissait, je faisais probablement semblant de dormir et ma grand'mère ne m'aurait sûrement pas réveillée. J'étais heureuse de restée chez elle. On n'avait plus qu'à venir me chercher le lendemain matin. Je me souviens d'y avoir passé quelques journées sans doute le Jeudi. C'était une petite maison avec un jardin, des arbres fruitiers, un lavoir contre le mur, mur percé d'une petite ouverture à mi-hauteur qui donnait chez les voisins. Là s'y trouvait une petite fille de mon âge. Par ce trou, où l'on pouvait juste passer les mains, on se racontait un tas d'histoires. Ma grand'mère avait aussi une chatte blanche et noire, "Gogotte"; sauvage que je ne pouvais guère attraper. La maison comprenait une grande pièce où l'on entrait jamais et où étaient déposés mille souvenirs ayant appartenu à la soeur de ma belle-mère, morte très jeune. Ma grand-mère en avait porté le deuil toute sa vie; je l'ai toujours connue en noir. Qu'il est triste de perdre un enfant ! Mon grand-père, très brave homme, très bon, aimait à me taquiner. Une fois, en jouant avec moi, il m'a fait tomber par terre une petite poupée de porcelaine; elle s'est cassée. Je crois qu'il a eu autant de chagrin que moi.

A l'âge de 6 ans, ma vie heureuse de petite fille cessa brusquement. Soit que ma belle-mère fut absorbée par l'amour maternel qu'elle portait à son propre enfant, soit par un sentiment de jalousie inconscient vis à vis du premier amour de mon père, il n'en fallut pas plus pour qu'à la première occasion on se sépara de la petite orpheline. Ce prétexte fut mon livre de catéchisme : mon père s'aperçut un jour qu'il y manquait une page à moitié déchirée : "pourquoi as-tu fait cela ?" me dit-il. "Ce n'est pas moi, Papa, c'est mon petit frère qui l'a attrapé." Sans se rendre compte que c'était la vérité, ou ne voulant pas s'en rendre compte, malgré mes pleurs et mes supplications, mon père décida sur le champ que cette petite "menteuse" devait aller en pension.

|

|  Ma valise fut vite faite par ma belle-mère, et tous trois partîmes en voiture. Nous arrivons au bout d'un certain temps à SAINT-LAMBERT-DES-LEVEES, à côté de SAUMUR, à un pensionnat tenu par les religieuses de la Sagesse. Qu'ont pu dire mes parents à la Supérieure ? Je l'ignore. Ont ils prétexté la fatigue de ma belle-mère avec 2 enfants, ou bien invoqué mon caractère difficile ? Je ne l'ai jamais su. Toujours est-il qu'ils m'ont laissée en pleurs dans le parloir. Les bonnes soeurs m'ont vite consolée. Ma valise fut vite faite par ma belle-mère, et tous trois partîmes en voiture. Nous arrivons au bout d'un certain temps à SAINT-LAMBERT-DES-LEVEES, à côté de SAUMUR, à un pensionnat tenu par les religieuses de la Sagesse. Qu'ont pu dire mes parents à la Supérieure ? Je l'ignore. Ont ils prétexté la fatigue de ma belle-mère avec 2 enfants, ou bien invoqué mon caractère difficile ? Je ne l'ai jamais su. Toujours est-il qu'ils m'ont laissée en pleurs dans le parloir. Les bonnes soeurs m'ont vite consolée.

Dans ce pensionnat, je n'y suis restée qu'un an, car il fut fermé à la suite des lois sur la laïcité, les religieuses ne voulant pas se séculariser. De cette année, je n'en conserve pas un mauvais souvenir. Les "Bonnes Mères" - c'est ainsi que l'on s'adressait à elles - étaient gentilles. En costume gris clair de grosse flanelle, avec une grande collerette de linon blanc et une coiffe qui ressemblait un peu, en plus petit, à celle des soeurs de Saint-Vincent de Paul.

Voici quelques années, peut-être vingt ans, je me suis trouvée dans le métro face à une religieuse portant le même habit. Cette vue me transporta dans mon enfance et j'adressai la parole à cette soeur. Je lui dis ce que son uniforme représentait pour moi. Elle était douce et j'avais envie de poser ma tête contre sa robe de bure, comme je l'avais fait alors que j'étais un tout petit enfant. Elle m'apprit que le pensionnat avait rouvert ses portes depuis longtemps, que les "Bonnes Mères" de mon enfance, ou plus exactement, leurs suivantes, ne portaient plus l'habit et qu'on les appelait "Mademoiselle". Seules les religieuses non enseignantes, attachées au couvent, ainsi qu'était ma compagne de métro, portaient encore ce cher costume. Avec une certaine émotion, nous nous sommes quittées.

Dans ce pensionnat des Soeurs de la Sagesse, ma classe donnait sur le jardin, avec, au fond, le portail d'entrée. Un jour, de mon petit bureau, j'aperçus une silhouette de noir vêtue. Je regardai plus intensément et je reconnus ma grand'mère Rouger, la mère de ma belle-mère. Elle avait fait le voyage pour venir me voir ; elle m'aimait bien et, je crois, me considérait comme sa propre petite-fille.

Après la fermeture du pensionnat, en fin d'année scolaire, je suis allée à Angers pour les vacances d'été, bien contente de retrouver la maison. Mais, l'habitude était prise : à la rentrée des classes, en Octobre, je devais être encore pensionnaire. D'autant plus qu'entre temps, ma belle-mère avait eu un deuxième enfant : ma soeur Gabrielle, née le 23 Mai 1910.

On me mit donc en pension à LOUDUN, chez les Soeurs de Chavognes, celles-ci sécularisées. J'y étais la plus jeune, avec une autre petite fille, Bertrande Pinault, de parents divorcés. Son père était avocat. Plus tard, dans les grandes classes, elle témoignait de beaucoup de talent pour s'exprimer et pour écrire ; sans doute tenait-elle cette facilité de son père. Elle m'aidait à faire mes rédactions de français, ainsi j'avais de bonnes notes. J'ai appris, des années plus tard, qu'elle était morte très jeune, vers l'âge de 20 ans.

Toutes deux étions les enfants gâtées de la pension. Il nous arrivait parfois de rester les seules petites pensionnaires à ne pas partir en vacances à Pâques, ni même à Noël. Pendant ce temps-là, nous faisions ce que nous voulions. Nous étions en liberté, plus de classe, plus de sanctions. Nous jouions soit avec des poupées en papier, soit à la "Maman" et habillions nos filles avec des robes également en papier. J'avais ainsi 2 ou 3 filles, petites poupées que je gardais dans mon bureau en tassant livres et cahiers de côté, afin de réserver assez de place pour leur "chambre".

Lors du premier Noël que j'ai ainsi passé à LOUDUN, je croyais vraiment que le petit Jésus déposait des joujoux dans les souliers des petits enfants. (Chez nous à Angers, on ne disait pas le "Père Noël").

|

|  |

La veille de Noël, les bonnes soeurs, habillées en civil et que l'on appelait "Mademoiselle", nous dirent à Bertrande et à moi : "on va vous faire passer le petit Jésus dans vos souliers".

Après la Messe de Minuit, dans ma cellule au dortoir, je découvrais 2 oranges qui sentaient bon avec 1 paquet de bonbons. Quand j'appris plus tard que ce n'était pas le petit Jésus qui était passé, j'ai eu beaucoup de chagrin.

Je me souviens quand même d'avoir passé un Noël rue du Fresne. Quelle année ? Je ne saurais le dire. J'étais toute heureuse de découvrir une petite boîte de couture, mais je ne regardais pas ce qu'il y avait à côté, ou plutôt, je ne voulais sans doute pas le voir, quand mon père me dit : "Mais, regarde à côté de tes souliers, il y a encore autre chose".

Je pris cette chose, c'était un martinet...

A LOUDUN habitait une partie de la famille de ma belle-mère, dont son oncle, René Rouger. Dans mon esprit, son image reste celle d'un vieillard et, cependant, il ne devait pas avoir plus de 65 ans. Il vivait avec l'une de ses 2 filles, Albertine, veuve d'un Monsieur Mauger et mère d'un garçon de 20 ans, René, qui fut tué dès les premiers jours de la guerre de 1914.

Cet oncle et cette tante tenaient un magasin de parapluies. L'autre fille, Tante Berthe, mariée avec un boucher, sans enfant, habitait tout près. Mais, c'était surtout chez le grand-oncle René et sa fille Albertine que je venais passer la journée du Jeudi. Ils possédaient un petit vignoble avec un verger au sortir de la ville, avec un pied-à-terre d'une pièce, un clapier et un hangar. Cet oncle y allait tous les jours, pour donner à manger à ses lapins, dans une petite voiture attelée d'un âne. Le Jeudi, je m'installais avec un réel plaisir sur le siège à côté de lui.

Quelquefois, la tante Albertine nous préparait un repas froid que nous consommions tous deux à cette campagne. L'oncle l' arrosait d'un bon vin blanc, récolte de l'année passée. Je me suis rendu compte, plus tard, qu'il aimait bien les petites filles.

L'unique pièce de ce pied-à-terre était meublée d'une table ronde recouverte d'une toile cirée, d'un buffet et d'un canapé. Il y avait aussi une cheminée. L'hiver, mon oncle y brûlait de grosses bûches pour nous réchauffer. Cette pièce était surmontée d'un pigeonnier.

|

|  Au printemps, les arbres fruitiers étaient en fleurs, les champs du voisinage reverdissaient. J'aimais courir dans les prairies. J'allais très vite, en étendant les bras comme si j'allais m'envoler. J'étais heureuse, heureuse de vivre. Au printemps, les arbres fruitiers étaient en fleurs, les champs du voisinage reverdissaient. J'aimais courir dans les prairies. J'allais très vite, en étendant les bras comme si j'allais m'envoler. J'étais heureuse, heureuse de vivre.

Fatiguée d'avoir tant couru, je revenais auprès de mon oncle, ou plutôt, j'allais regarder les lapins, découvrir et saisir les portées qui s'y trouvaient. Mes mains plongeaient dans le duvet chaud pour en ressortir de tout petits lapins que je caressais. Sans le vouloir, j'ai dû en étouffer. J'avais pourtant défense d'y toucher.

C'est par cet oncle que j'appris que maman n'était pas ma vraie maman. Je ne voulus pas le croire, je crus qu'il se trompait et confondait avec la soeur de ma belle-mère, Juliette, morte elle aussi à 20 ans. Je n'essayais pas de comprendre. Maman était ma maman, et je l'aimais.

Il existait pourtant une grand'mère Lucas, que je voyais à peu près une fois par an, pendant les grandes vacances. Je la voyais à l'église St- Joseph, non loin de chez nous à ANGERS. Ma grand'mère Rouger m'y accompagnait. Nous restions quelques instants ensemble. Et cette grand'mère que je connaissais peu m'embrassait très fort en me donnant une poupée et des bonbons.

J'en ai conclu, bien plus tard que ma pauvre grand'mère Lucas n'était pas autorisée à venir me voir chez mon père et que c'était ma grand'mère Rouger, "Mémère" qui se dévouait à lui mener sa petite-fille.

Je pense aussi qu'au début de mon internat à LOUDUN, c'était à la fin des vacances, Mémère qui m'y ramenait en chemin de fer. J'avais beaucoup de chagrin de quitter mon petit frère et ma petite soeur. Mémère, pour me consoler, me donnait toujours un paquet de bonbons acidulés que je faisais durer le plus longtemps possible, conservés dans le tiroir de ma table de nuit au dortoir. Tous les soirs, j'en croquais un petit bout seulement, car c'était un peu de ma grand'mère qui restait avec moi tant qu'il y en avait encore ! Je suppose qu'à la fin ils devaient être tous collés les uns aux autres !

Je n'étais, certes pas, une enfant très sage, j'étais très dissipée. Au dortoir, je faisais des farces à mes petites camarades : dès que la surveillante s'absentait quelques minutes, je sortais de mon lit, j'allais prendre le vase de nuit de l'une ou de l'autre et le déposait sur la table au milieu du dortoir. D'où des cris, des fous rires qui me réjouissaient. Bien entendu, la coupable était vite découverte et punie. La punition consistait à laisser le rideau de sa cellule ouvert pendant plusieurs nuits : 2 à 5.

|

|  Le matin, la maîtresse nous réveillait en disant bien haut : "Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ". Puis, suivait la prière d'offrande de la journée, à laquelle nous répondions toutes. Puis, en chemise de nuit et bien en rang, les unes derrière les autres, nous passions dans la salle des lavabos. Il fallait souvent attendre son tour, il n'y avait pas assez de robinets. La toilette consistait à se passer, avec une serviette, un peu d'eau sur la figure, à se laver les mains, à se brosser beaucoup les cheveux, qu'on portait toutes très longs. On s'aidait les unes les autres à mettre notre barrette. Le dimanche seulement on y ajoutait un gros ruban noir. La surveillante jetait de temps en temps un coup d'oeil et passait surtout l'inspection des oreilles. Nous ne prenions jamais ni douche, ni bain, faute d'installation. Une fois par mois, un bain de pieds était pris dans une salle spéciale, où chacune disposait d'une petite bassine d'eau chaude. C'était pour nous un moment de récréation. Une fois par an, avant les grandes vacances, une religieuse nous accompagnait à tour de rôle dans un établissement de bains. Pour se baigner, il était de rigueur de garder sa chemise. Au sortir de la baignoire, la soeur retirait elle-même le vêtement mouillé, en faisant faire le signe de croix, nous séchait avec une serviette et remettait très vite une autre chemise. Le matin, la maîtresse nous réveillait en disant bien haut : "Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ". Puis, suivait la prière d'offrande de la journée, à laquelle nous répondions toutes. Puis, en chemise de nuit et bien en rang, les unes derrière les autres, nous passions dans la salle des lavabos. Il fallait souvent attendre son tour, il n'y avait pas assez de robinets. La toilette consistait à se passer, avec une serviette, un peu d'eau sur la figure, à se laver les mains, à se brosser beaucoup les cheveux, qu'on portait toutes très longs. On s'aidait les unes les autres à mettre notre barrette. Le dimanche seulement on y ajoutait un gros ruban noir. La surveillante jetait de temps en temps un coup d'oeil et passait surtout l'inspection des oreilles. Nous ne prenions jamais ni douche, ni bain, faute d'installation. Une fois par mois, un bain de pieds était pris dans une salle spéciale, où chacune disposait d'une petite bassine d'eau chaude. C'était pour nous un moment de récréation. Une fois par an, avant les grandes vacances, une religieuse nous accompagnait à tour de rôle dans un établissement de bains. Pour se baigner, il était de rigueur de garder sa chemise. Au sortir de la baignoire, la soeur retirait elle-même le vêtement mouillé, en faisant faire le signe de croix, nous séchait avec une serviette et remettait très vite une autre chemise.

Chaque semaine, nous changions de linge, de chemise, culotte et bas, et la même cérémonie recommençait : on ne changeait pas de chemise sans faire le signe de croix. Scrupuleusement, j'agissais ainsi, ne voulant pas faire de péché.

|

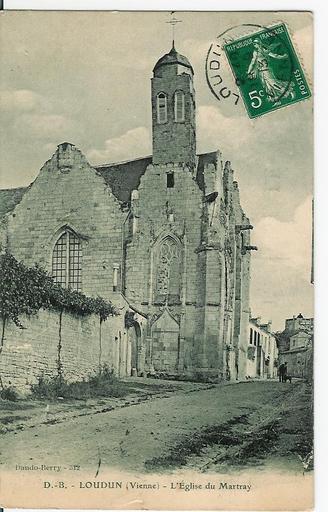

|  Tous les dimanches, nous revêtions un uniforme. Cétait une robe noire garnie d'un grand col blanc en dentelle. Nous allions, deux par deux, rangées par tailles croissantes, à l'église la plus proche : le Martray, vieille église fortifiée classée maintenant monument historique. Nous assistions à la Grand'Messe et l'après-midi aux Vêpres. Cette dernière cérémonie m'ennuyait beaucoup, les psaumes de David, chantés par l'assistance, m'endormaient ou parfois m'inspiraient : je composais de petits poèmes qui n'avaient rien à voir avec les Vêpres. Tous les dimanches, nous revêtions un uniforme. Cétait une robe noire garnie d'un grand col blanc en dentelle. Nous allions, deux par deux, rangées par tailles croissantes, à l'église la plus proche : le Martray, vieille église fortifiée classée maintenant monument historique. Nous assistions à la Grand'Messe et l'après-midi aux Vêpres. Cette dernière cérémonie m'ennuyait beaucoup, les psaumes de David, chantés par l'assistance, m'endormaient ou parfois m'inspiraient : je composais de petits poèmes qui n'avaient rien à voir avec les Vêpres.

Une fois par semaine, le curé venait célébrer la messe à la chapelle du pensionnat. C'était une "messe basse" assez courte. Bien au-dessus de l'autel, la tête d'un ange tout frisé me faisait penser à mon petit frère. Je l'observais longuement.

Je regardais aussi le jeune enfant de choeur qui servait la messe, en soutane rouge recouverte d'une chasuble blanche en dentelle. Il me regardait aussi, ce fut, je crois, ma première conquête amoureuse. Par l'intermédiaire d'une externe, nous nous écrivions des petits mots sans importance (pour moi, peu mûre pour l'amour). Pour lui, c'était plus profond. Lors d'un départ en vacances, alors que le train allait s'ébranler, que la soeur qui m'avait accompagnée s'en retournait, il était là, sur le quai, avec un bouquet de fleur et une petite bague. Passant le bras au-dessus de la portière, je pris les fleurs et refusai la bague. Je n'ai jamais revu mon petit enfant de choeur !

Je n'étais pas studieuse ; seules la géographie et les sciences naturelles m'intéressaient. Mais, j'aimais les poésies : Lamartine et Alfred de Musset me passionnaient. Pendant les heures d'études, je faisais les devoirs, mais n'apprenais presque jamais les leçons. Je griffonnais, je rêvassais et demandais souvent la permission d'aller aux "cabinets". Je traversais le préau, je passais devant un poulailler, je m'y arrêtais quelques instants, courrais après un chat et arrivais devant le lieu prétexte de ma promenade, pour m'en retourner sans y être entrée. Et quand la cloche sonnait la fin de l'étude, je parcourais en vitesse la leçon à réciter.

Il y avait une maîtresse que je faisais plus spécialement fâcher en dénouant adroitement dans le dos son tablier noir qui tombait alors à ses pieds.

Je me souviens aussi avec regrets d'une petite fille que je faisais enrager. Plutôt simple d'esprit, elle se mettait facilement en colère. Cela m'amusait : "Cet âge est sans pitié !". C'était Thérèse Desnoue, l'unique fille d'un châtelain de la région. J'ai appris plus tard qu'elle était restée comme dame pensionnaire à l'institution.

A cette époque, il me semble que les hivers étaient plus rigoureux. Je me souviens de certains jours où le jardin était recouvert d'un grand manteau blanc. Pour jouer, nous n'allions plus dans les cours de récréation. Les allées du jardin, dont on avait balayé la neige, nous servaient de piste pour courir. On courait très vite, les unes derrière les autres, en tapant fort des pieds et en soufflant sur nos mains violacées. Nous avions revêtu ce que nous appelions un "capulet", sorte de capuchon en flanelle blanche bordée de ganse bleu marine. Ce petit troupeau de capucins devait avoir du charme.

Les couloirs non chauffés étaient très froids. Dans les classes, un poële de fonte ne commençait guère à donner un peu de chaleur qu'à la fin du cours. Il en était de même à la salle d'étude. Pour le réfectoire, la soupe brûlante embuait les vitres sans parvenir à fondre les arabesques de givre.

Quelques élèves possédaient des chaufferettes. Les unes en cuivre, les autres en bois. Celles en cuivre, très peu épaisses, contenaient seulement du charbon de bois. Les autres, plus grandes, renfermaient, dans un bac de métal, des cendres où se consumaient lentement des tisons qu'il fallait remuer de temps en temps. Ces élèves privilégiées passaient souvent leurs chaufferettes aux autres. Il faisait bon y poser nos pieds, engourdis par le froids et meurtris de gerçures et d'engelures.

L'hiver, dans le dortoir, nous dormions sous un gros édredon de plumes avec une bouillotte d'eau chaude qui, encore tiède le matin, servait à notre toilette.

Quand le printemps arrivait, mon grand plaisir était de porter des chaussettes et de quitter ces gros bas noirs. Les petites robes légères me plaisaient ainsi que le chapeau de paille, garni de fleurs en velours ou d'un bouquet de cerise. Je me sentais plus légère et heureuse.

L'été nous apportait la chaleur, mais aussi les orages. Lorsque le ciel commençait à gronder fort, les religieuses nous menaient nous réfugier dans une pièce en contre-bas que l'on appelait la "salle basse", éclairée seulement par quelques vitraux presqu'à ras de terre. Elle était pourvue de bancs, de chaises et d'une petite table au centre, sur laquelle la surveillante allumait un cierge et, toutes ensemble, nous récitions notre chapelet. Quelques élèves avaient peur et se serraient contre leur compagne. A chaque coup de tonnerre, on récitait encore plus fort un Ave Maria.

Loudun, ville fortifiée dont il reste encore les remparts et les ruines d'un château, était construite sur des souterrains. Au pensionnat, il y avait ce qu'on appelait le "Puits Perdu". Il se trouvait à côté de cette fameuse "salle basse" et permettait, paraît-il, d'accéder à un souterrain allant peut-être très loin. Nous avions défense d'y pénétrer. Tout ce qui est défendu ne représente t-il pas quelque chose de mystérieux ? Ce puits perdu évoquait l'aventure, le risque. Que de fois j'y suis entrée, seule ou avec une de mes compagnes que j'entraînais ! Nous avancions lentement, frôlant les parois, l'oreille tendue, retenant notre respiration. Nous avancions dans l'obscurité. Gagnées par la peur, nous rebroussions chemin très vite, mais très fières de notre exploit.

|

|  Survint la guerre de 1914. Survint la guerre de 1914.

La mobilisation eut lieu pendant les grandes vacances : le 2 Août. Mon père, ma belle-mère, mon frère, et ma soeur nous trouvions tous chez ma grand'mère Rouger, probablement pour les adieux de mon père. A l'épicerie-bar où j'étais allée pour une commission les gens, beaucoup d'hommes, parlaient fort, et l'épicière me dit en pleurant : "A toi aussi, ton papa part ?". J'ai sans doute cru bon de renifler comme si j'étouffais une larme pour faire comme tout le monde.

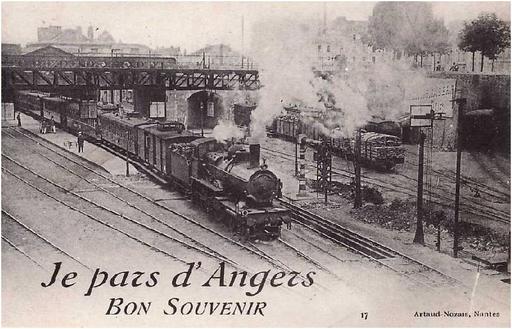

Le lendemain, ce fut le départ de mon père, ma belle-mère pleurait. Nous étions dans le jardin, rue du Fresne, près de la voie ferrée on entendait déjà passer les convois militaires. Au fond du jardin, nous pouvions les voir, notre maison surplombait la ligne de chemin de fer. Leur passage s'annonçait par leurs chants. Avec mon petit frère et ma petite soeur, nous nous précipitions pour leur faire des signes de la main et envoyer des baisers. Les wagons étaient fleuris et portaient, à la craie, les inscriptions "A Berlin !", "On les aura !". Tous les soldats semblaient joyeux et, dans notre inconscience d'enfants, nous l'étions aussi.

Quelques jours plus tard, les convois n'étaient plus les mêmes. Plus de chants, plus de fleurs, plus d'inscriptions, mais des wagons de marchandises pleins de blessés sur des civières. Nous les regardions avec ma grand'mère qui pleurait.

La rentrée des classes eut lieu comme d'habitude le 2 Octobre 1914 (j'avais 10 ans et demi) et je retournai à la pension. Qui m'y accompagna ? Je ne m'en souviens plus. Plus tard, je voyageais toute seule ; on me confiait au chef de train qui venait parfois jeter un coup d'oeil sans trop s'occuper de moi. Pendant la guerre, il fallait presque une journée pour se rendre d'ANGERS à LOUDUN (77 km) !

Notre dortoir fut bientôt réquisitionné pour loger des blessés. La vingtaine de pensionnaires que nous étions fut dispersée dans les chambres des religieuses. Avec une compagne, nous occupions celle du professeur que je faisais enrager. Elle était douce et sans beaucoup d'autorité. Plus tard, on me transféra dans la chambre de la Maîtresse "Econome". J'étais un peu son enfant gâtée. Cette chambre, de plain-pied avec le jardin, était une des plus agréables de la maison ; devant la porte, un parterre d'oeillets blancs embaumait. Mon lit était derrière un paravent.

Une fois par an, l'été, cette religieuse que l'on appelait "Madame"(peut-être avait-elle été mariée autrefois. C'était la seule que l'on nommait ainsi) m'emmenait avec une autre petite de mon âge passer une journée de Jeudi à la campagne ; nous partions le matin avec un panier garni et déjeûnions sur l'herbe.

Mais toutes ces attentions ne me suffisaient pas. J'en voulais encore plus : il fallait que l'on s'occupe de moi. Qu'allais-je inventer pour cela ? Un mal de tête ? Je n'ai su ce que c'était que bien des années plus tard. Des compagnes se plaignaient de temps à autre de migraines. Pourquoi ne dirais-je pas comme elles ? On était bien à l'infirmerie. On nous allongeait, on nous donnait une boisson quelconque et on avait droit au repas à un petit plat spécial.

Cependant, tout cela n'était pas encore assez. Une petite pensionnaire, Marguerite Barin, souffrait de maux d'estomac. Autant que je m'en souvienne, elle avait le teint jaune et de grands yeux cernés. Moi aussi, je devais avoir mal à l'estomac. On nous conduisit toutes deux chez le docteur. Celui-ci prescrivit un traitement à ma compagne. "Où as-tu mal ?" me dit le praticien. Sans savoir trop où se trouvait l'estomac, je promenais ma main sur un endroit quelconque de mon corps. Or, mes joues rondes et rouges respiraient la santé. Aussi, j'en fus quitte, comme à la caserne à cette époque, pour une purge d'huile de ricin.

Après, je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac.

MEMOIRES INACHEVEES ET NON REPRISES ... Elles avaient été écrites à BENIDORM (Espagne) à la fin de mois de Décembre 1974, alors que toutes les nuits j'étais prise d'insomnies inhabituelles. De ce fait, j'avais eu l'idée d'occuper mon temps nocturne à écrire.

Ces insomnies étaient-elles prémonitoires, le sentiment qu'un événement malheureux allait se produire ?

Début Janvier 1975, j'apprenais l'affreuse et terrible nouvelle de la mort dramatique de ma fille aînée et tant aimée : Francine.

Mes mémoires d'enfance furent abandonnées.

Aujourd'hui, 7 ans après, je les transcris pour les dédier à mes petites-filles.

Louise TAPIE

Décembre 1981.

|

|

|

|

|

|